|

九世纪中叶,吐蕃王国走向衰落,分化瓦解为独自为政的几个王国和地方势力。拉萨的政治影响不像以前重要,但由于大昭寺的存在,它仍然是朝圣者和著名佛教大师的重要拜谒地

十五世纪初,著名的宗教大师宗喀巴从安多来到拉萨,在近郊建立了哲蚌和色拉两所寺院大学。拉萨很快成为重要的佛教学习场所,吸引了蒙古等地的学生前来学习佛教教义、天文、医药、书法,练习辩经和打坐。除是重要的文化中心外,拉萨还是当时的贸易中心,来自尼泊尔、印度、拉达克和中亚穆斯林的商人云集于此。

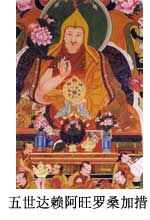

十七世纪,五世达赖和他的蒙古追随者再次统一藏区。五世达赖阿旺罗桑加措(1617——1682)建立了甘丹颇章政权,再度定都拉萨。他亲自负责修建布达拉宫,并把大昭寺扩建成今天的规模。 十七世纪,五世达赖和他的蒙古追随者再次统一藏区。五世达赖阿旺罗桑加措(1617——1682)建立了甘丹颇章政权,再度定都拉萨。他亲自负责修建布达拉宫,并把大昭寺扩建成今天的规模。

1913年,十三世达赖喇嘛土登加措(1867——1933)宣布中止中央政府对西藏的“保护”地位,并开始了他的封建王国现代化进程。不久,拉萨就有了一个邮局、一所医院、一座小型水电站,还有一名英国常驻代表。现代化进程尽管遇到重重阻力,但仍一直继续下去。1947—1948年,政府聘用奥地利工程师彼得(Peter Aufshnater)对拉萨进行实地考察,筹划改善能源供应和灌溉系统。

1950年,人民解放军进藏。1959年,拉萨发生反革命叛乱,十四世达赖喇嘛逃亡印度,此后在国外流亡四十多年。自年中国实行改革开放以来,拉萨发生了巨大变化,宗教信仰和传统习俗日益受到尊重。二十世纪九十年代开始的经济体制改革使拉萨迅速步入现代化,城市居民生活水平显著提高。

|